ZIF Kompakt | Aus Alt mach Neu? Die „New Agenda for Peace“ der UN

10.08.2023 | von: Vera Lamprecht

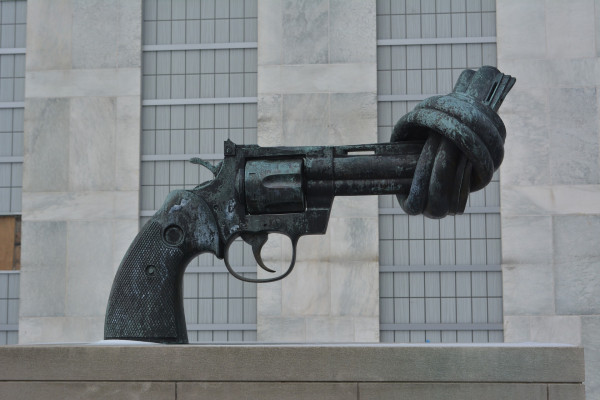

© Flavio Botana from Pixabay

© Flavio Botana from Pixabay

Vorbereitend auf den für September 2024 geplanten UN-Zukunftsgipfel formuliert UN-Generalsekretär António Guterres in seiner am 20. Juli 2023 vorgestellten New Agenda for Peace Empfehlungen für die Zukunft multilateralen Handelns in Zeiten geostrategischer Spannungen. Zentrale Forderungen, etwa nach einer Stärkung von Prävention, regionalen Ansätzen sowie einem verantwortungsvollen Umgang mit neuen Technologien sind wichtig, aber nicht neu. Die Vorstöße zur Fokussierung auf den Bereich Friedenserzwingung und zur Aufwertung afrikanisch geführter Friedenseinsätze sind ambitioniert, werfen jedoch mit Blick auf eine fehlende Strategie zur Zukunft von UN-geleiteten Friedenseinsätzen sowie hinsichtlich ihrer Umsetzung Fragen auf. Deutschland sollte seine Rolle als Ko-Verhandlungsführer bei den Beratungen zum Zukunftspakt nutzen, um Vorschläge zur Zukunft von UN-Friedenseinsätzen sowie Antworten auf nicht-traditionelle strategische Risiken wie Klimawandel und Angriffe auf Menschen- und insbesondere Frauenrechte in dem Pakt zu verankern.

Setting the Agenda

Am 20. Juli 2023 stellte UN-Generalsekretär António Guterres die mit Spannung erwartete New Agenda for Peace vor. Die Agenda ist das neunte von elf Kurzdossiers, die Guterres im Vorfeld des für September 2024 in New York geplanten Zukunftsgipfels („Summit of the Future“) veröffentlicht. Darin unterbreitet der Generalsekretär den UN-Mitgliedsstaaten Vorschläge für die bevorstehenden Verhandlungen zu einem Zukunftspakt („Pact for the Future“), der auf dem Zukunftsgipfel verabschiedet werden soll. Die Zukunftsinitiative des Generalsekretärs geht auf seinen 2021 veröffentlichten Bericht Our Common Agenda zurück, der als Antwort auf eine Erklärung der Mitgliedsstaaten anlässlich des 75. UN-Jubiläums (2020) einen umfassenden Aktionsplan zur Neuausrichtung des UN-Systems vorschlug. Auf dieser Grundlage bilden die elf Kurzdossiers ein breites Themenspektrum ab, das von Jugendbeteiligung über einen Globalen Digitalpakt bis hin zu internationaler Zusammenarbeit im Weltraum reicht. Die New Agenda for Peace ist eine gemeinsame Bemühung der UN-Säule Frieden und Sicherheit, erarbeitet unter Federführung des Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA), Department of Peace Operations (DPO), Office of Disarmament Affairs (ODA) und Office of Counter Terrorism (OCT) unter Einbezug von Mitgliedstaaten, Regionalorganisationen, des UN-Systems und der Zivilgesellschaft. Die New Agenda hat mit ihrer Bezugnahme auf die richtungsweisende Agenda for Peace (1992) des damaligen UN-Generalsekretärs Boutros Boutros-Ghali hohe Erwartungen geweckt. Diese wurden angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und des Endes der UN-Mission in Mali (MINUSMA) weiter verstärkt. Kann die New Agenda vor dem Hintergrund des rauen geopolitischen Klimas ihrem ehrgeizigen Anspruch gerecht werden, den Bereich Frieden und Sicherheit auf eine neue strategische Grundlage zu stellen?

Neue Agenda, neuer Friedensbegriff?

Die New Agenda umreißt auf ihren ersten (von insgesamt 35) Seiten kritisch und ungeschönt den Status quo internationaler Zusammenarbeit in Zeiten eines neuen geostrategischen Wettbewerbs sowie alter und neuer Bedrohungen. Ähnlich programmatisch fällt Guterres‘ Vision eines „Multilateralismus in einer Welt im Wandel“ aus: Diese mahnt neben einem universalen Präventionsparadigma etwa das „Auf-brechen patriarchaler Machtstrukturen“, eine stärkere Jugendbeteiligung, sowie die „Beseitigung vergangener und bestehender Ungerechtigkeiten“ im globalen Handels- und Finanzsystem an.

Weitaus defensiver formuliert Guterres seine zwölf Empfehlungen zur Verwirklichung effektiveren multilateralen Handels, die er in fünf Handlungsbereichen zusammenfasst: 1) Prävention auf globaler Ebene durch Abrüstung und präventive Diplomatie; 2) Prävention auf nationaler Ebene, etwa durch „nationale Präventionsstrategien“; 3) Zukunft von Friedenseinsätzen; 4) „neue Ansätze“, z.B. zur ver-antwortlichen Nutzung neuer Technologien; und 5) UN-Reformen, hin zu einem repräsentativeren Sicherheitsrat, einer revitalisierten Generalversammlung und einer gestärkten Peacebuilding Commission, der als Beratungsorgan des UN-Sicherheitsrats und der Generalversammlung an der Schnittstelle von Frieden und Entwicklung eine größere Rolle zukommen soll.

Viele der Empfehlungen, etwa zu Abrüstung, nationalen Präventionsstrategien oder UN-Reform, sind nicht neu, setzen aber wichtige Impulse. Sie verorten wesentliche, unter UN-Mitgliedsstaaten jedoch noch immer umstrittene globale Herausforderungen wie Klimawandel, technologische Neuerungen oder geschlechtsspezifische Machtdynamiken im Zentrum der Debatte um Frieden und Sicherheit. Vor allem aber spielt die Agenda die Verantwortung für Frieden und Sicherheit in die Arena nationalen Handelns zurück – und kommt damit dem vielfach bemühten Vorwurf des UN-Interventionismus zuvor.

Bleiben Friedenseinsätze auf der (UN-)Agenda?

Für den Bereich Friedenseinsätze, dem die Agenda ohnehin eine untergeordnete Rolle beimisst, werden auf den ersten Blick kaum neue Akzente gesetzt. Die Empfehlungen für einen Primat der Politik, realistische Mandate, verstärkte Integration, bessere Nutzung von Daten und digitalen Technologien, frühzeitige Planung für Transition und Beendigung von Einsätzen sowie flexiblere Ansätze sind zwar zentral, beruhen aber weitgehend auf früheren Strategiedokumenten wie dem HIPPO-Report (2015) oder der A4P Initiative (2018). Auch die Aufforderung an UN-Sicherheitsrat und Generalversammlung, „ernsthaft und umfassend“ über die Grenzen und Zukunft von Friedenseinsätzen nachzudenken, um „flexiblere, anpassungsfähigere und wirksamere Missionsmodelle“ zu ermöglichen, lässt eine Vision des Generalsekretärs zu genau dieser Frage vermissen. Neue, zukunftsweisende Impulse, die sich ins-besondere große und zunehmend unter Druck stehende Friedenseinsätze wie die UN-Mission in der Demokratischen Republik Kongo (MONUSCO) von der Agenda erhofft hatten, scheinen damit vertagt.

Einen programmatisch neuen Schwerpunkt setzt die Agenda hingegen mit ihrer Fokussierung auf den Bereich Friedenserzwingung („peace enforcement“). Das Konzept der Friedenserzwingung ist zwar so alt wie Kapitel VII der UN-Charta und fand bereits in Fällen wie der militärischen Intervention einer inter-nationalen Koalition zur Befreiung Kuwaits (1991) Anwendung. Mit der Empfehlung an den Sicherheits-rat, bei Bedarf Maßnahmen zur Friedenserzwingung durch multinationale Truppen oder (sub-)regionale Organisationen zu autorisieren, rückt Guterres das Konzept jedoch wieder in den Mittelpunkt des multi-lateralen Instrumentenkastens. Auch der Vorschlag, Staaten oder Organisationen, die nicht über die erforderlichen Fähigkeiten zur Durchführung friedenserzwingender Maßnahmen verfügen, „direkt“ zu unterstützen, ist neu – bleibt aber im Ungefähren.

Konzeptionelles Neuland betritt die Agenda zudem mit der Forderung nach einer „neuen Generation von Einsätzen zur Friedenserzwingung und Terrorismusbekämpfung unter Führung afrikanischer Partner“ mit Sicherheitsratsmandat und finanzieller Absicherung, auch mittels UN-Pflichtbeiträgen. Zweifellos werden Aspekte dieses Vorschlags wie etwa der Fokus auf Terrorismusbekämpfung, die konkrete Umsetzung und Parameter einer solchen Arbeitsteilung und vor allem die systematische Finanzierung aus UN-Pflichtbeiträgen Gegenstand weiterer kontroverser Debatten sein. Wie schwierig die Aushandlung und Umsetzung solcher Einsätze in der Praxis wären, zeigen die aktuellen Diskussionen um die Rolle der westafrikanischen Regionalorganisation ECOWAS in Niger.

Gleichzeitig ebnet der Vorstoß den Weg für eine substanzielle Aufwertung afrikanischer (sub-)regionaler Organisationen und ihrer Rolle in Friedenseinsätzen. Damit füllt die Agenda das Konzept der regionalen Ansätze und die in Kapitel VIII der UN-Charta vorgesehene Zusammenarbeit mit Regionalorganisationen mit Leben – und schafft ein konkretes Anwendungsfeld für Guterres‘ Vision eines vernetzten Multi-lateralismus. Allerdings wird sich der Erfolg dieses Vorstoßes an der Einhaltung der UN-Charta, der UN-Menschenrechtserklärung sowie dem internationalen Völkerrecht durch die durchführenden Organisa-tionen messen lassen müssen.

Deutschlands Agenda auf dem Weg zum Zukunftspakt

Seit Februar leiten die Ständige Vertreterin Deutschlands bei der UN in New York und ihr namibischer Amtskollege Konsultationen zur Vorbereitung des Zukunftsgipfels. Auf diese Verhandlungen bot die Vorstellung der New Agenda eine ernüchternde Vorausschau: Russland etwa kritisierte den „ungerecht-fertigten“ Fokus der Agenda auf Menschenrechts-, Gender- und Klimafragen. Angesichts solcher Angriffe auf den Kern der Agenda sollte Deutschland seine Verhandlungsführerrolle auch im Sinne der feminis-tischen Außenpolitik dafür nutzen, den Fokus auf Prävention und nicht-traditionelle strategische Risiken im Zukunftspakt aufrechtzuerhalten.

Mit Blick auf Friedenseinsätze sollte sich Deutschland als bedeutender Geber vor allem dafür einsetzen, dass dem Ruf nach einem umfassenden Reflexionsprozess über die Zukunft von Friedenseinsätzen entsprochen wird. Denn gerade angesichts verschärfter geopolitischer Spannungen und eines anhaltend hohen Konfliktaufkommens darf nicht der Eindruck entstehen, die UN beuge sich dem Druck inter-ventionsscheuer Akteure und überlasse „kosteneffizienteren“, aber mithin schlechter ausgerüsteten Organisationen das Feld. Vielmehr gilt es, im Zukunftspakt das Bekenntnis der Mitgliedstaaten zur originären Mission der UN – dem Erhalt von Frieden und Sicherheit – zu erneuern und gemeinsames Handeln nicht zuletzt durch die Nutzung des Instruments Friedenseinsätze auf eine nachhaltige, zukunftsgerichtete Grundlage zu stellen.