ZIF kompakt | Transformation, Dialog und Versöhnung in Bougainville

© ZIF/PaCSIA

© ZIF/PaCSIA

24 Jahre nach dem Friedensabkommen, das 2001 den Bürgerkrieg im zu Papua-Neuguinea (PNG) gehörenden Bougainville beendete, steht die Pazifikinsel an einem historischen Wendepunkt: Seit dem Referendum 2019, in dem über 97 Prozent der Bevölkerung für die Unabhängigkeit stimmten, befindet sich die Autonome Region Bougainville in einem ambitionierten Transitionsprozess. Bis 2027 soll über die endgültige staatliche Zukunft entschieden werden. Der Prozess ist in seiner Struktur und Tiefe weltweit einzigartig, denn er kombiniert staatlichen Aufbau, Versöhnungsarbeit und Verhandlungen mit Papua-Neuguinea. Das Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF) begleitete diesen komplexen Transitionsprozess mit gezielten Dialog-Workshops und leistete einen Beitrag zur Stärkung lokaler Akteure auf dem Weg zu einer stabilen, inklusiven Friedensordnung.

Hintergrund: Vom bewaffneten Konflikt zur friedlichen Transition

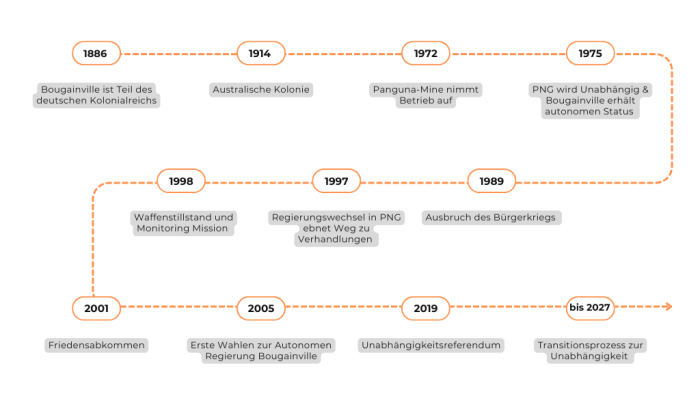

Die Wurzeln des Bougainville-Konflikts reichen tief in die koloniale und postkoloniale Vergangenheit. Die Insel wurde Ende des 19. Jahrhunderts Teil des deutschen Kolonialreichs, nach dem I. Weltkrieg Teil des von Australien verwalteten Mandatsgebiets Neuguinea. Die administrative Trennung von den restlichen benachbarten Salomonen, die politische Marginalisierung durch den zentralstaatlichen Apparat des 1975 unabhängig gewordenen Papua-Neuguinea und vor allem die ungerechte Verteilung der Profite aus der riesigen Panguna-Kupfermine führten ab 1989 zu einem blutigen Bürgerkrieg. Rund 15.000 Menschen kamen ums Leben. Das Friedensabkommen von 2001 beendete den bewaffneten Konflikt und legte die Grundlage für eine weitreichende Autonomie Bougainvilles.

Ein zentrales Element des Abkommens war das Referendum über die Unabhängigkeit, das 2019 mit finanzieller Unterstützung des Auswärtigen Amts stattfand – und ein klares Ergebnis ergab: Über 97 % der Bevölkerung sprachen sich für die staatliche Eigenständigkeit aus. Die Insel befindet sich seither in einem politisch sensiblen Transitionsprozess. Bis spätestens 2027 soll über die endgültige künftige Staatsform entschieden werden. Dabei geht es nicht nur um den Aufbau staatlicher Institutionen, sondern auch um gesellschaftliche Heilung, Versöhnung und Aufarbeitung der Konfliktvergangenheit.

Zeitstrahl Bougainville

Zeitstrahl Bougainville

Außenpolitische Bedeutung und ZIF-Prozessbegleitung

Um den im Referendum geäußerten politischen Willen zur Unabhängigkeit Bougainvilles in stabile Strukturen zu überführen, sind die nächsten Jahre entscheidend. Aufgrund der historischen Verbindungen zu Bougainville hat Deutschland eine besondere Verantwortung übernommen, den Transitionsprozess zu begleiten. Die Bundesregierung engagierte sich bei der Durchführung des Referendums und trug 2024 zu nachhaltiger Friedensförderung und Dialoggestaltung zur Stabilisierung bei. Im Rahmen des vom Auswärtigen Amt finanzierten Projekts „Stärkung von Mediations- und Dialogkapazitäten“ unterstützte das ZIF außenpolitisch relevante Vermittlungs-, Dialog- und/oder Verhandlungsprozesse durch die bedarfsgerechte Begleitung ihrer Akteure. Ziel war es, tragfähige Lösungsansätze zu entwickeln und eine effektive (Weiter-) Entwicklung dieser Prozesse zu fördern.

Gemeinsam mit der Partnerorganisation Peace and Conflict Studies Institute of Australia (PaCSIA) führte das ZIF 2024 vier prozessbegleitende Workshops durch. Das Angebot richtete sich an Vertreter:innen der Zivilgesellschaft sowie der lokalen Regierung und Verwaltung. In enger Kooperation mit PaCSIA wurden im Vorfeld konkrete Bedarfe lokaler Akteure im Kontext des Transitionsprozesses identifiziert. Besonders im Fokus stand der Erfahrungsaustausch mit Peers aus anderen Postkonfliktkontexten (u.a. Bosnien und Herzegowina, Timor-Leste und Kenia), um konkrete Handlungsperspektiven für die fortlaufende Transformationsphase zu entwickeln. Speziell ging es um Anregungen zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und staatlichen Institutionen bzw. Regierungsvertreter:innen und zur Einrichtung einer Truth and Reconciliation Commission.

Zentrale Erkenntnisse aus den Workshops

Die Workshops verdeutlichten den dringenden Bedarf nach strukturierter Zusammenarbeit zwischen der Autonomen Regierung Bougainvilles und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Zentrale Empfehlung war die Schaffung institutionalisierter Dialogformate – etwa in Form regelmäßiger Anhörungen oder lokaler Gesprächskreise, um wechselseitigen Austausch und Beteiligung zu ermöglichen und Vertrauen zwischen Regierung und Gesellschaft zu stärken. Dadurch soll der Transitionsprozess inklusiver gestaltet und stärker lokal verankert werden.

Zwei Workshops widmeten sich der Gestaltung der geplanten Bougainville Peace, Truth and Reconciliation Commission (BPTRC). Hier standen Fragen zur Unabhängigkeit, Mandatsklarheit, Beteiligung marginalisierter Gruppen (insb. Frauen), sowie zur Balance zwischen Aufarbeitung und Versöhnung im Vordergrund. Die Teilnehmenden forderten eine breite zivilgesellschaftliche Konsultation, transparente Auswahlprozesse für Kommissionsmitglieder und nachhaltige, auch international unterstützte Finanzierung. Die BPTRC solle nicht nur die Vergangenheit aufarbeiten, sondern auch aktuelle Konfliktdynamiken wie sorcery-related violence oder Landstreitigkeiten adressieren – immer mit dem Ziel, lokale Legitimität, strukturelle Friedensarbeit und gesellschaftliche Resilienz zu stärken.

Ausblick: Deutsche außenpolitische Verantwortung im Indo-Pazifik?

Bougainville steht exemplarisch für die Herausforderungen und Chancen wertebasierter Außenpolitik im Indo-Pazifik. Inmitten geopolitischer Spannungen und wachsender Klimarisiken zeigen die prozessbegleitenden Workshops des ZIF und PaCSIA, wie Friedensförderung, lokale Resilienz und internationale Partnerschaft konkret ineinandergreifen können. Es besteht weiterhin Bedarf für ein Engagement Deutschlands als verlässlicher Akteur, der Verantwortung übernimmt – historisch, entwicklungs- und außenpolitisch.