ZIF kompakt | Die Sahelregion und Deutschland: Rauswurf – Abzug – Neubeginn?

© MINUSMA /Harandane Dicko

© MINUSMA /Harandane Dicko

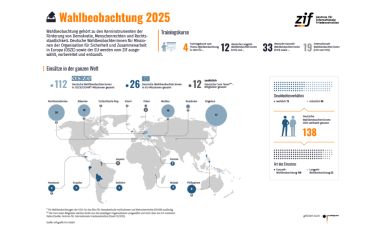

Trotz der andauernden Aggression Russlands in der Ukraine und der bedrohlichen Eskalation im Nahen Osten gibt es aktuell gute Gründe, über die Entwicklungen in der Sahelregion und Deutschlands Reaktion darauf nachzudenken. Vor rund vier Wochen, am 30. August, verließen die letzten 60 deutschen Soldat:innen ihren Stützpunkt am Flughafen von Niamey. Damit endete nach über einem Jahrzehnt der Einsatz der Bundeswehr in der Sahelregion. Der 30. September markiert das offizielle Ende der zivilen EU-Mission EUCAP Sahel Niger (EU Capacity Building Mission) und damit nach dem Aus von EUMPM Niger (EU Military Partnership Mission) im Juni den Abzug des letzten internationalen Friedenseinsatzes aus Niger. Gab es Ende 2023 in der Region noch fünf derartige Missionen – neben EUCAP Sahel Niger und EUMPM noch in Mali die EUTM (EU Training Mission) sowie die UN-Mission MINUSMA – mit einer Gesamtpersonalstärke von über 15.000 Personen, ist heute nur noch EUCAP Sahel Mali mit rund 80 Personen übrig. Auch die bilaterale Militärpräsenz „westlicher“ Staaten, namentlich Frankreichs und der USA, ist praktisch vollständig aus der Region abgezogen, es verbleibt lediglich eine Handvoll italienischer Soldaten in Niger. Ein Engagement Deutschlands in der Region ist aber weiterhin wichtig – und möglich.

Die Putsche – Ursachen und Folgen

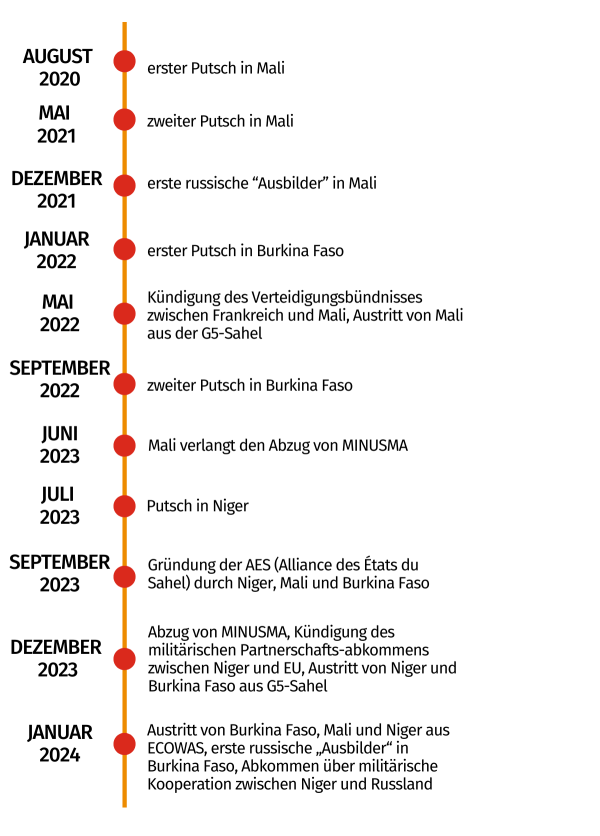

Der Ausgangspunkt dieser dramatischen Entwicklung ist eine Reihe von Militärputschen. Auf zwei Staats-streiche in Mali 2020 und 2021 folgten 2022 zwei weitere in Burkina Faso. Schließlich wurde im Juli 2023 auch in Niger eine legitime Regierung von den eigenen Streitkräften gestürzt. Insbesondere dieser Putsch war eine böse Überraschung für viele externe Beobachter:innen, galt das Land doch als Stabilitätsanker in der Region. Es war daher bevorzugter Partner der EU, aber auch bilateraler „westlicher“ Akteure wie Frankreichs, der USA und Deutschlands. Sie alle hatten aber unterschätzt, wie sehr dauerhafte Misserfolge bei der Bekämpfung islamistischer Gruppen, bei der Bereitstellung sozialer Dienstleistungen, der wirtschaftlichen Entwicklung und der Verbesserung von Gouvernanz und Rechtsstaatlichkeit die Legitimität der gewählten zivilen Regierungen in Burkina Faso, Mali, aber eben auch in Niger untergraben hatten. Und dies nicht nur in den Augen des Militärs, sondern auch bei einem erheblichen Teil der Bevölkerung, namentlich der jungen Menschen in den Hauptstädten.

Angeführt von Putschistenführer Assimi Goïta in Mali waren auch Ibrahim Traoré in Burkina Faso und Abdourahamane Tiani in Niger zudem geschickt genug, ihre verfassungswidrige Machtergreifung als Akt der nationalen Befreiung, ja geradezu als Moment einer zweiten – und nun echten – Unabhängigkeit zu deklarieren. Dazu nutzten sie geschickt die aktuelle geopolitische Konkurrenzsituation, die das politische Gewicht von Akteuren aus dem globalen „Süden“ deutlich erhöht hat. Im Namen der nationalen Souveränität wurde zuallererst die ehemalige (und tatsächlich weiterhin sehr dominant auftretende) Kolonialmacht Frankreich aus der Region verdrängt (siehe Zeitleiste). Es folgten im Laufe des Jahres 2023 die Missionen der UN, der EU und diverse bilaterale Programme. Ersetzt wurden diese Aktivitäten je nach Sektor mit neuen beziehungsweise erweiterten Partnerschaften. Im militärischen Bereich entwickelte sich Russland in Gestalt der Gruppe Wagner und danach des Afrika Korps zum wichtigsten Verbündeten. Bei Krediten, Handelsbeziehungen, Infrastrukturprojekten und kultureller Kooperation gewannen China, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und Marokko an Bedeutung.

Abschied von ECOWAS

Die drei Militärregime überwarfen sich aber nicht nur mit den UN und der EU, Deutschland, Frankreich und den USA. Vielleicht noch folgenschwerer ist ihr Bruch mit der (Sub)Regionalorganisation ECOWAS, die als bloßer Handlanger der „neokolonialen“ Europäer und Amerikaner verunglimpft wurde. Auslöser waren die tatsächlich massiven Sanktionen, mit denen ECOWAS auf den Putsch in Niger reagierte und die die dortige Bevölkerung durch Stromausfälle, Treibstoffknappheit, steigende Lebensmittelpreise und Mangel an Medikamenten empfindlich trafen. Diese als unverhältnismäßig angesehenen Sanktionen führten rasch zu einer Solidarisierung der Bevölkerung mit den Putschisten in Niger, aber auch einer gegenseitigen Annäherung der drei Militärregierungen. Schon wenige Wochen nach dem Putsch in Niger gründeten Burkina Faso, Mali und Niger die „Allianz der Sahelstaaten“ (Alliance des États du Sahel, AES), zunächst als reines Verteidigungsbündnis gegen einen angedrohten Einmarsch von ECOWAS-Truppen in Niger. Drei Monate später, im Januar 2024, verkündeten Burkina Faso, Mali und Niger ihren sofortigen Austritt aus der ECOWAS sowie die Absicht, sich in naher Zukunft zu einer politischen Föderation zusammenschließen zu wollen.

Diese Schwächung einer der ältesten und eigentlich effektivsten Regionalorganisationen in Afrika könnte zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt kommen. Setzen doch viele Akteure angesichts der aktuellen Krise des UN Peacekeeping und den Spannungen im UN-Sicherheitsrat auf regionale Organisationen zur Stabili-sierung der verschiedenen Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent. Schlüsseldokumente der UN wie die New Agenda for Peace (Juli 2023, in Action 10) und der vor wenigen Tagen verabschiedete Pact for the Future (in Actions 21, 22 und 23) betonen ausdrücklich ihre zentrale Bedeutung. Und tatsächlich ist die Situation in der Sahelregion, von der aus sich die Gewalt immer mehr in bisher stabile Länder am Golf von Guinea wie Côte d’Ivoire und Ghana ausdehnt, besorgniserregend.

Ganz im Gegensatz zu den Behauptungen der drei Juntas hat sich die Sicherheitslage nach ihrer Machtergreifung noch einmal dramatisch verschlechtert, trotz russischer Söldner und türkischer Drohnen. Über 11.000 Menschen wurden im vergangenen Jahr in der Region getötet – eine Verdreifachung seit 2021 (Stand: August 2024). Darin noch nicht eingerechnet sind die circa 2.400 zivilen Toten, die ihren eigenen Sicherheitskräften und deren Verbündeten zum Opfer fielen. Angesichts dieser offensichtlichen Misserfolge bei der Aufstandsbekämpfung, massiver Menschenrechtsverletzungen und der andauernden wirtschaftlichen Krise drohen ein Stimmungsumschwung in allen drei Ländern und wenn auch vielleicht noch nicht Massenproteste auf den Straßen, so doch weitere „Putsche im Putsch“.

Die Zukunft des deutschen Engagements

Wie könnte also angesichts dieser Lage das zukünftige deutsche Engagement in der Region aussehen? Wie erwähnt, reicht es über ein Jahrzehnt zurück und war bisher vor allem militärisch geprägt. Bei den Einsätzen MINUSMA (2013-23), EUTM Mali (2013-23), EUMPM Niger (2022-23), dem Lufttransportstützpunkt in Niamey (2016-24) und den Spezialkräfte-Operationen in Niger (Gazelle, 2018-22) und Torima (2023-24) dienten teilweise über 1.000 Angehörige der Bundeswehr vor Ort in der Krisenregion. Diese Einsätze wurden auf Wunsch der Gastregierungen beendet, und aufgrund der politischen Lage ist auf absehbare Zeit kein weiterer militärischer Einsatz in der Region denkbar.

An den zivilen EU-Missionen beteiligte (EUCAP Sahel Niger, 2012-24) bzw. beteiligt (EUCAP Sahel Mali, seit 2014) sich Deutschland mit sekundiertem Personal. Sekundierte aus Mali berichten zwar, dass die dortige Regierung weiter an einer Zusammenarbeit mit der Mission interessiert sei. Trotzdem ist aber klar, dass Operationen im Rahmen der GSVP die Entwicklungen in der Region nicht wesentlich werden beeinflussen können. Die in den letzten Monaten mehrfach – darunter durch die Minister:innen Baerbock, Pistorius und Schulze – bekundete Bereitschaft der Bundesregierung an einem weiteren Engagement im Sahel wird also in anderen Feldern umgesetzt werden müssen. Verstärkte humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit bieten sich an: Hier trifft deutsche Expertise auf ernsthafte lokale Nachfrage. Als Schwerpunkte bieten sich Ernährungssicherung, Bildung, Schaffung von Arbeitsplätzen und Zugang zu Basisinfrastruktur an – genau wie es die „Sahel-Plus-Initiative“ des BMZ vorsieht. Auch in der „Sahel-Allianz“ sollte sich Deutschland weiter einbringen. Wichtig ist in allen Aktivitäten ein klarer Fokus auf die Kooperation mit der lokalen Zivilgesellschaft, insbesondere Frauen- und Jugendorganisationen.

Wichtig ist aber auch, was nicht im Fokus der deutschen – und europäischen – Aktivitäten stehen sollte. Verstärkter Druck auf die Militärregime mit Forderungen nach einer möglichst schnellen Transition und Neuwahlen ist in der gegenwärtigen Situation kontraproduktiv. Es würde die Juntas nur weiter in die Arme ihrer neuen externen Partner, namentlich Russlands, treiben, und innenpolitisch zu einer erneuten Solidarisierung der Bevölkerung mit ihnen führen. Dagegen ist eine Unterstützung der laufenden Bemühungen unter Führung Senegals zu einer Wiederannäherung der drei Staaten an ECOWAS sinnvoll. Dabei muss aber strikt die Führungsrolle regionaler Akteure – also ECOWAS und seiner Mitgliedsstaaten, möglicherweise auch der AU – beachtet werden.

Drei Dinge gilt es festzuhalten.

- Angesichts geopolitischer Spannungen, unerwünschter irregulärer und notwendiger legaler Migration, möglicher Handelsbeziehungen und Energiepartnerschaften sowie der Folgen des Klimawandels bleibt die Entwicklung von Europas Nachbar-Kontinent Afrika von zentraler Bedeutung für alle europäischen Staaten.

- Von allen Krisen auf dem Kontinent ist die in der Sahelregion seit Jahren die bedrohlichste (und die geographisch nächstgelegene zu Europa).

- Anders als manchmal kolportiert wird, haben sich die Staaten der Region keineswegs geschlossen und final vom „Westen“ abgewendet. Regierungen und Bevölkerung verstehen, dass Russland, China, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und Marokko keineswegs aus uneigennützigen Motiven handeln. Sie haben zwar ihr Portfolio an Partnern erweitert, für Europa und namentlich Deutschland ist aber immer noch ein Platz am Tisch. Allerdings auf Augenhöhe und ohne erhobenen Zeigefinger.